一般に「酵母」と言えば、「パン酵母」や「ビール酵母」と呼ばれているサッカロミセス・セレビシエ(Saccharomyces cerevisiae)をイメージされる方が多いと思います。ビール会社の宣伝等でご覧になった事もあるでしょうが、卵形の丸い形状にしば しば小さな瘤(出芽)を付けています(図1)。一方、カビと言えば、糸状にのびたフワフワした状態が思い浮かびます(図2)。

図2:菌糸状の例:アスペルギルス属菌

図1:酵母菌のイメージ

学問的には、「酵母」も「カビ」も「真菌」として分類されています(実はキノコもふくまれますが…)。

「カビ」は、その形状のとおり「糸状菌」として分類されて「多細胞」で複雑な構造を持ち、「酵母」は一般に「単細胞」である事が多いです。

ところが、病原真菌の中には「酵母」なのに、「カビ」の様な発育をするものがあります。一例として、鳩の糞等などから分離され

るクリプトコックス・ネオフォルマンス(Cryptococcus neoformans)は、ちょっと怖い病原性を持つ酵母ですが、時としてあたかも糸状菌の様な形態をとる事があります。

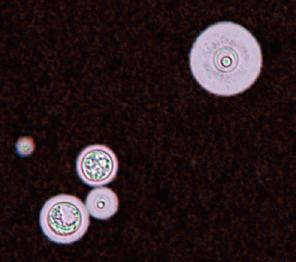

図3:クリプトコックス・ネオフォルマンスの莢膜(墨汁染色:細胞周辺の透明体には墨汁の粒子が入り込めないので、顕微鏡の光が透過している。)

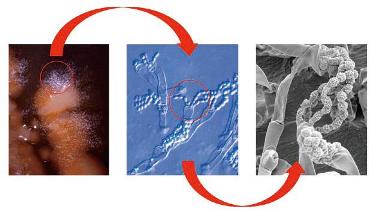

既に本シリーズの第7 回目に「カビの性」と言う説明がありましたが、「酵母」にも有性生殖(交配)がわかっているものがあります。つまりクリプトコックス・ネオフォルマンスも有性生殖がわかっていて、いわゆる雌雄の組み合わせに相当する細胞が接近すると細胞融合(交配)が起こります。単細胞同士が細胞融合を起こした後に、なんと菌糸状の発育が起こってきます(図4)。

図4:細胞融合後に伸びた菌糸(左から右へと順次拡大)。

この形態はどう見ても糸状菌ですね。この菌糸状の先端に担子胞子と言う小さな胞子の連鎖が生じ、この一つ一つがバラバラになっ て空中を飛んで行きます。着地した先で発芽するとまた元の酵母が増殖してきます。このようなサイクルを生活環(ライフサイクル) と言います。

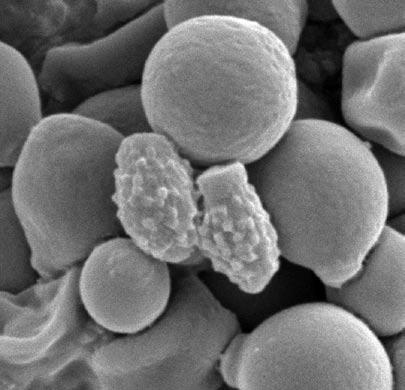

最後の写真(図5)は、酵母細胞と担子胞子が並んでいますが、丸い方は出芽により増殖したクローン(遺伝情報は全く変化がな いコピー)、表面がトゲトゲした方は有性生殖により遺伝情報がリフレッシュされた子孫となります。

図5:酵母細胞と担子胞子

|

【連絡先】 千葉大学真菌医学研究センター 微生物資源分野 田中 玲子(moru@faculty.chiba-u.jp) |