Q. 免疫とはなんですか?

A. 免疫とは、病原菌などから私達の身体を守るしくみのことで、多くの種類の細胞の共同作業で成り立っています。

Q. では、どの様な細胞が働いているのでしょうか?

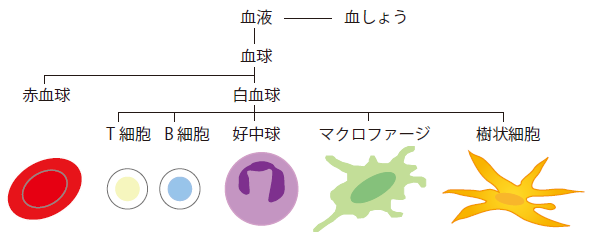

A. 免疫系を担当している細胞は、血液中の「白血球」と呼ばれる細胞です。さらに細かく分類するとT細胞やB細胞、ナチュラル・キラー(NK)細胞、NKT細胞などの「リンパ球」、好中球やマクロファージといった「食細胞」、樹状細胞などのリンパ球に抗原を提示する「抗原提示細胞」などの種類があります。(図)

図:血液は、「血しょう」という液体成分と、「血球」という細胞群からできています。血球は、さらに「赤血球」と「白血球」に分類されています。血球のうち、免疫を担当しているのは白血球ですが、白血球に分類される細胞は数多くあります。ここには、T細胞、B細胞、好中球、マクロファージ、樹状細胞などを模式的に書きましたが、これ以外にも好酸球、好塩基球、NK細胞、NKT細胞などが知られています。またごく最近発見された、ナチュラル・ヘルパー細胞という、アレルギーに深く関係する細胞も白血球の1つです。

Q. これらの細胞にはどの様な働きがあるのでしょうか?

A. T細胞やB細胞は「免疫記憶」という現象を誘導し、予防接種や、「はしかに2度かからない」2度なし現象などで主役となっています。一方で、好中球やマクロファージといった食細胞は、初めて出会う病原菌に対しても「抗菌ペプチド」や「活性酸素」、「消化酵素」などの物質を利用して、殺菌・分解することができます。前者を「獲得免疫」、後者を「自然免疫」と呼びますが、この2種類の免疫システムは極めて密接な関係にあり、互いに協調して生体防御を担っています。

Q. では、免疫系は私達の身体にとって、とても大事なものですね?

A. はい。とても大事です。免疫系が働かない場合、病原体による感染症だけではなく、がんなどにもかかりやすくなると言われています。一方で、花粉症などのアレルギーも免疫反応の1つで、免疫反応が過剰に起きてしまう現象です。カビなどもアレルギーを引き起こす場合があります。さらに、本来は免疫系による攻撃から守られているはずの自分自身の細胞が、何らかの原因で免疫反応を引き起こしてしまう場合があります。これは、自己免疫疾患と呼ばれています。真菌医学研究センターでは、これらの免疫系のしくみを調べる研究も進められています。

|

【連絡先】

千葉大学真菌医学研究センター 西城 忍(saijo@faculty.chiba-u.jp) |