最近、キノコによる感染症が話題となっています。千葉大学真菌医学研究センターは、このキノコの感染症を研究し、診断を行っている日本でただ一つの施設です。

桜の立ち枯れ木に自生するスエヒロタケ。ヒトに感染する代表的なキノコ、日本中どこでも見ることができる。

スエヒロタケが感染した患者さんの肺のレントゲン写真。矢印がキノコ菌糸が入り込んで炎症を起こしている部位。

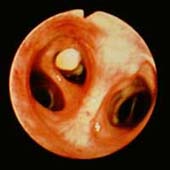

気管支鏡で見たスエヒロタケ菌糸。このように粘液と混ざって気管支をふさいでいることが多い。

野生のスエヒロタケを培養して培地上にキノコを発生。

Q. キノコがヒトに感染するって本当ですか?

A. はい。でも、もちろんマツタケやシメジがヒトに感染するわけではありません。 これまでに感染することが知られているキノコは2種類(スエヒロタケ、ヒトヨタケ)だけです。 でも、これらは日本国内どこにでもよく見られるキノコです。

Q. キノコもカビの一種なのでしょうか?

A. キノコも、真菌(カビ)に属する微生物です。 真菌は大腸菌やMRSAなどとちがって、ひとの細胞にとてもよく似ています。 薬でなかなか治療がうまく行かないのは、そのためです。ガン細胞に薬が効きにくいのと同じですね。

Q. 害のないはずのキノコがどうやってヒトの体に入り込むのですか?

A. キノコは小さな胞子をつくって空気中に飛ばします。 これを吸い込んでキノコが体に入り込むのです。 ふつうの無害なキノコは人間の抵抗力(免疫)に勝てないので、 吸い込まれてもやがて死滅してしまいますが、スエヒロタケなどは、人間の免疫に耐える力が強いので、 生き残ってしまうことがあるのです。古い結核や慢性気管支炎などで、肺の免疫が弱い人はとくに要注意です。

Q. キノコの感染なんて、ものすごく珍しいことだと思いますが…

A. そうでもありません。これまでに日本で30例以上が見つかっています。 日本で診断できるのは、まだ千葉大学真菌医学研究センターだけですし、 もともと診断が難しいことを考えると、もっとたくさんの患者さんが、 診断のつかないまま苦しんでいると考えられています。

Q. キノコに感染するとどうなるのですか?

A. ほとんどの場合は、キノコ菌糸が気管支の中に住み着いて、セキ・タンなどがしつこく続きます。 キノコが生えるわけではありません。 アレルギーを起こして、喘息の症状になったり、肺炎のようにレントゲンに影が出ることもあります。 稀ですが、外国では肺炎から脳炎になって死亡した例もありますので、油断は禁物です。

Q. 診断はどのようにつけるのですか?

A. 普通のレントゲンや血液検査に加えて、タンの中や気管支の中の菌糸を探します。 血液検査でもかなり診断に近づくことができます。

Q. 感染したらどうすればよいのでしょう?

A. キノコの感染といってもいろいろあります。 まずどういうキノコがどのような感染を起こしているのか、専門家のいる病院でよく相談するのがよいでしょう。

Q. キノコの感染を予防するよい方法がありますか?

A. 一番よいのは、このようなキノコの胞子が飛んで来る場所に行かないことですが、日本では難しいでしょう。 キノコを食べていることとは関係がありません。 ふだんから気管支や肺を傷めないように注意して、しつこいセセキやタンの時には、かならず医院や病院を受診することです。 とくに以前、結核にかかったことがある人や、慢性気管支炎、気管支拡張症などを持っている人は注意しましょう。

Q. どこで相談したらよいかわからないのですが…

A. 真菌医学研究センターには外来や病棟はありませんので直接診療することはありませんが、各医療機関と連携して診断・治療のお手伝いをしております。主治医の先生からのご相談はお受けしておりますので、ご心配の方はまずはお近くの医療機関を受診していただき、主治医とよくご相談ください。

|

【連絡先】

千葉大学真菌医学研究センター 臨床感染症分野 043-222-7171 亀井 克彦(k.kamei@faculty.chiba-u.jp) |